情報収集を上手に行うコツ|シニアにおすすめツール5つ

神社参拝の正しいマナーとは?お参り前に知っておきたい細かい作法を解説

- 公開日:

- 更新日:

この記事の内容

葬送儀礼マナー普及協会

葬送儀礼(臨終から葬儀、お墓、先祖供養等)が多様化している中で、「なぜそのようにふるまうのか」といった本来の意味を理解し、そうした考え方や習慣を身につけられるよう「葬送儀礼マナー検定」を実施しています。メディア監修多数、葬儀・お墓関連のセミナー等も実施しています。

この記事をおすすめする人 観光や初詣等の催しで神社を参拝する予定がある方 この記事のポイント

「自分が生きた証や人生を振り返っておきたい」と考えている方には、終活アプリ『楽クラライフノート』がおすすめ。 |

日本には古くから「八百万(やおよろず)の神」という言葉があるように、自然界に多くの神々が宿るとの信仰がなされてきました。全国各地に数多くの神社があり、読者のみなさんのなかには初詣や七五三などでは神社にお参りする人も多いのではないかと思います。

しかし、その一方で「神社へのお参りの正式な作法がよくわかっていない」、「周りの人にあわせてお参りしていた」という人もいるでしょう。そこで、この記事では神社へ参拝する際に覚えておきたいマナーや正しい作法について解説します。

神社を参拝するときの服装

社殿のなかなど特別で神聖な場所に参拝する場合や、拝殿のなかに入って参拝する昇殿参拝では、神社によって正装の着用が義務づけられているところもあります。男性の場合はスーツにネクタイ、女性もフォーマルな場にふさわしい服装が求められます。

しかし、社殿のなかに入ることなく、外に設置されている賽銭箱の前で手をあわせる略式参拝をする場合には、とくに決まった服装が求められるわけではありません。ただし、平服であっても神社という場所にふさわしい服装で参拝するのが一般的なマナーです。派手すぎない服装を心がけ、襟付きのシャツを選ぶなどの配慮が求められるでしょう。

また、神社では鳥居をくぐった後、手水で手を洗い口をすすぎます。そのため、濡れた手や口のまわりを拭けるようハンカチは必ず携帯しておきましょう。

鳥居をくぐるときの作法

神社に必ず存在する鳥居。その起源にはさまざまな説がありますが、神社本庁では「天照大御神(あまてらすおおみかみ)が天の岩屋に隠れた際、鶏が止まった木」、または外国から渡来したことが起源であるとする説を紹介しています。

鳥居は神様が宿るエリアと、私たちが暮らす一般社会との境界や結界を意味するともされています。そのため、鳥居をくぐる前には気持ちを引き締め、一礼してからとおることがよいとされています。

なお、鳥居をくぐる際には真んなかを通過するのではなく、左右のどちらかに寄ってくぐるのがよいとされています。

参拝を終えて神社を後にするときには、おなじく鳥居で社殿に向かって一礼するのも忘れないようにしましょう。

参道を歩くときの作法

鳥居をくぐった先には参道があり、社殿までの道が続いています。参道の中心は「正中(せいちゅう)」ともよばれ、本来は神様がとおる道とされているため、神社を参拝する際には左右のどちらかに寄って歩くのがマナーです。

また、やむを得ず参道を横切らなければならない場合には、頭を下げながら通過するか、正中で本殿に対して向き直り、一礼した後に通過するといったマナーもあります。

手水の作法

鳥居と同様に神社に必ず存在するのが手水舎(てみずしゃ、ちょうずや)です。鳥居をくぐった後、手水舎にある手水で手を洗い口をすすぎ、心身を清めたうえで境内に入ります。

神社によっては、柄杓(ひしゃく)で手水をとるところもあれば、柄杓が存在せず流水から手水をとるところも存在します。それぞれのパターンに分けて、基本的な手水の作法を解説しましょう。

柄杓の場合

手水舎で一礼する

柄杓を右手に持ち、水をすくう

左手を洗い、柄杓を左手に持ち替えた後、右手を洗う

柄杓を右手に持ち替え、左手に水をためて口をすすいだ後、左手を洗う

柄杓を両手で持ち、ゆっくりと立て、柄をつたうように水を流す

柄杓をもとの位置に戻す

ハンカチで手と口を拭き、手水舎で一礼する

なお、柄杓で手水をとる場合には、柄杓1杯の水で両手を洗い口をすすぐ所作を終えるのがマナーです。また、手を洗ったり口をすすいだ後の水が、清潔な水がたまっている水盤に入り込まないように注意しましょう。

なお、新型コロナウイルスの影響により、衛生的な観点から柄杓の手水から流水の手水へ切り替える神社や、手水そのものを一時的に取りやめている神社もあるようです。各神社では、その旨の案内を看板や掲示板などに出しているはずですので、あらかじめ確認しておきましょう。

流水の場合

手水舎で一礼する

流水で両手を洗う

両手に水をためて口をすすぐ

流水で両手を洗う

ハンカチで手と口を拭き、手水舎で一礼する

流水で手水をとる際にも、柄杓の場合と同様に、手を洗ったり口をすすいだ後の水が水盤に入り込まないようにするのがマナーです。

参拝の作法

手水をとり終えたら、いよいよ本殿へ向かいお参りをします。お参りの流れは神社によっても作法が異なるケースがありますが、略式参拝の基本的な流れは以下のとおりです。

1.賽銭箱にお賽銭を入れる

はじめに賽銭箱の前に立ち、軽く一礼をしてから静かにお賽銭を入れます。お賽銭の金額はとくに決まっておらず、「◯円以上でなければならない」などということはありません。なかには、「ご縁がありますように」という願いを込めて5円玉を入れる人も多いようです。

2.鈴を鳴らす

つぎに鈴を鳴らしましょう。神社によっては鈴が設置されていないところもありますが、多くは賽銭箱の近くに大きな鈴が下がっています。

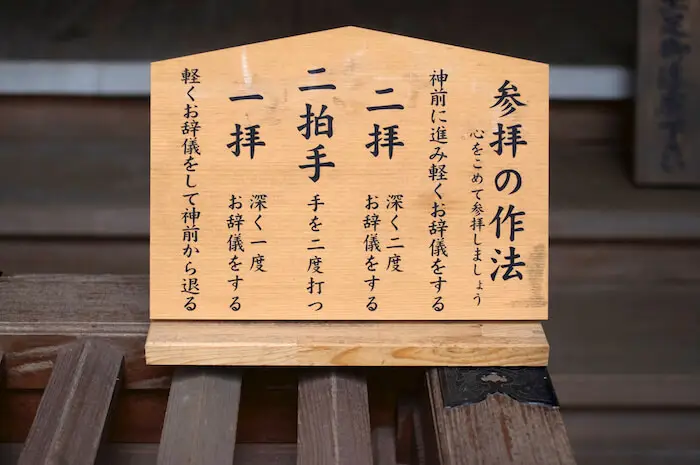

3.二拝二拍手一拝

続いて、二拝二拍手一拝を行います。二拝二拍手一拝は神社における一般的な拝礼作法で、「二礼二拍手一礼」ともよばれます。

姿勢を正し、礼(90度のお辞儀)を二回繰り返す(二拝)

胸の高さに手をあわせ、右手をすこし手前に引いてずらす

両手を肩幅程度まで広げ、二回打つ(二拍手)

両手をあわせて祈る

両手をおろし、礼(90度のお辞儀)を一回する

4.会釈をして退く

一連の流れが終わったら、本殿に向かって最後に軽く会釈をして退きます。

特殊な拝礼方法がある神社も

上記で紹介した1〜4の流れは、あくまでも一般的な略式参拝の作法です。しかし、そもそも神社の作法は全国統一のルールがあるわけではなく、神社によっては独自の作法や参拝の流れが求められることもあります。その場合、境内のなかや本殿の前などに拝礼方法の案内看板が設置されているため、そちらに倣ってお参りをしましょう。

参拝を終えたら

神社へ訪れるということは、本殿にお参りをすることが大きな目的としてあります。しかし、神社によっては御朱印やおみくじなどがあり、お参りを終えた後にいただいたり、購入したりすることもできます。

御朱印をもらう

御朱印とは、寺社へ参拝したことを証明するための印章のことで、その名のとおり朱色の印章のものが一般的です。御朱印帳の起源は、お経を寺院に納めたときに証明としていただく「納経帳」ですが、時代とともにその役割は変化し、「寺社を訪問して朱印をいただくことで、神仏とのご縁をいただく」という解釈に変わってきています。神社でも、すべての神社が御朱印を提供しているとは限らず、なかには御朱印が存在しない神社もあります。

一般的なノートやメモ帳などに御朱印をもらうことはマナー違反とされているため、御朱印帳を用意する必要があります。

なお、御朱印をもらう際には「御朱印代」を納めるのが一般的で、300円から500円程度が相場です。

おみくじを引く

多くの神社では、「おみくじ」を引くことができます。1枚あたり100円が相場で、叶えたい願いごとを念じながら引くとよいとされています。

神社ではおみくじを木の枝に結ばれている光景をよく目にしますが、持ち帰っても問題はありません。神社によってはおみくじを結ぶ場所が指定されているところもあるため、しっかりと結び境内におみくじが散乱しないよう注意しましょう。

「神様と出会う」気持ちで参拝しよう

神社に参拝する際には、きちんとした服装でお参りすることはもちろん、手水や二拝二拍手一拝といった作法を覚えておくことも重要です。そして何よりも、神様に対して敬う気持ちをもつことが欠かせません。

また、多くの場合、各神社には祀られている神様についての解説が看板に掲示されているため、自分がお参りしているのはどんな神様なのかを理解したうえでお参りすると、より参拝の意義が深まりそうです。

(執筆編集:NTTファイナンス 楽クラライフノート お金と終活の情報サイト編集部)

終活アプリ『楽クラライフノート』は、簡単に資産管理や自分情報や思いの登録、家族へ情報共有したい方に向けたクラウド型エンディングノートアプリです。自身の現状や思いを整理し、資産・家計をアプリで一元管理。登録した情報は、伝えたい家族に共有することもできます。早めの終活で未来の漠然とした不安を解消し、これからをアクティブに生きることをサポートします。

『楽クラライフノート』をご利用いただいている方に、おすすめ情報をお届け。自身の現状や思いを登録したり資産・家計管理をしたりするなかで、「専門知識を持ったプロの方に相談してみたい」など自分の終活がうまくできているのか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。『楽クラライフノート お金と終活の情報サイト』から、アプリ会員様限定で専門家への無料相談の申し込みが可能です。

また、お得な優待も揃えておりますのでぜひご活用ください。

『楽クラライフノート』をご利用いただいている方に、おすすめ情報をお届け。自身の現状や思いを登録したり資産・家計管理をしたりするなかで、「専門知識を持ったプロの方に相談してみたい」など自分の終活がうまくできているのか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。『楽クラライフノート お金と終活の情報サイト』から、アプリ会員様限定で専門家への無料相談の申し込みが可能です。

また、お得な優待も揃えておりますのでぜひご活用ください。